Margossian P., Laurent M., Tosello A., Koubi S., Laborde G.

ALPHA OMEGA NEWS – N° 172 – avril 2015

Extraction-implantation-mise en fonction immédiate

Le savoir-faire prothétique au service de la chirurgie

L’implantologie moderne ne peut dissocier le geste chirurgical de la réflexion prothétique. Le projet prothétique pré-chirurgical est la seule garantie qui permet d’avoir des positions et des axes implantaires compatibles avec la future prothèse d’usage. Les protocoles d’Extraction-Implantation et Mise en Fonction Immédiate (EIMFI) limitent le nombre de chirurgies et permettent au patient de bénéficier d’une denture fixe pendant toute la durée du traitement, ce qui représente un confort et un avantage psychologique évidents.

Phase pré-chirurgicale

Dans les situations d’EIMFI, il est impossible d’essayer le projet prothétique de par la présence des dents sur l’arcade. La proposition thérapeutique sera donc simulée uniquement sur l’articulateur. La précision de l’analyse pré-chirurgicale tant esthétique que fonctionnelle prend ici tout son sens.

L’analyse fonctionnelle consiste à monter les modèles des arcades via un arc facial sur l’articulateur (Artex, Amann Girrbach). Dans les situations de réhabilitation total, la position de référence occlusale est toujours la relation centrée. En effet, les patients candidats à ce type de traitement ont la plupart du temps des dents en malposition du fait des migrations dentaires parodontales (Fig. 1 à 3). Cette OIM non fonctionnelle est très souvent associée à des troubles musculaires, voire articulaires. La construction d’un projet prothétique en relation centrée va permette de recentrer l’articulation dans son enveloppe fonctionnelle et de réorganiser la musculature autour de cette position grâce au centrage, calage et guidage dentaires. Dans le même temps une analyse précise de la dimension verticale d’occlusion, de la classe d’angle squelettique, de l’hyper ou hypo-divergence, permettra d’orienter un positionnement prothétique idéal. (Fig. 4 et 5)

Le deuxième versant de l’analyse pré-chirurgicale concerne bien entendu l’esthétique. Pour les mêmes raisons de migration dentaire, la position des dents sur l’arcade ne sert quasiment jamais de référence. Il va donc falloir ré-imaginer un nouveau projet en tenant compte des références faciales du patient. Cette réflexion est faite sur la base des analyses Fig.graphiques du visage du patient et par l’utilisation systématique du système Ditramax. (Fig. 6 et 7) Cet outil va permettre de marquer directement sur le modèle de travail maxillaire, les axes de référence esthétique faciaux (ligne Bi-pupillaire, Plan sagittal médian, Plan de Camper). Le prothésiste aura ainsi un guidage visuel direct sur le modèle, lui permettant de positionner les dents sur l’arcade tout en garantissant l’intégration du sourire dans l’harmonie faciale. Lorsque les deux arcades ne sont pas concernées par la réhabilitation, il est très fréquent d’avoir à réaliser des coronoplasties sur l’arcade opposée, afin d’idéaliser le plan d’occlusion (Fig. 8, 9 et 10). C’est à ce stade et en fonction du niveau de résorption et du positionnement idéal de la DVO, que se décide le choix prothétique de réhabilitation avec fausse gencive ou à émergence naturelle. Bien entendu, ce choix a des répercussions sur le geste chirurgical, tant au niveau du positionnement 3D des implants que pour les aménagements osseux qu’il conviendra de réaliser.

Phase chirurgicale

Ce projet sera dupliqué et transformé en guide chirurgical afin de contrôler avec précision le positionnement et les axes implantaires (Fig. 11 et 12). Dans le cadre d’ EIMFI maxillaire à émergence naturelle (sans fausse gencive), toute erreur de positionnement même minime (1 mm) génèrera des conséquences prothétiques esthétiques et fonctionnelles aussi graves qu’irrattrapables. Après les extractions et l’élévation d’un lambeau muco-périosté, le guide va permettre entre autres de positionner le plan osseux dans une situation horizontale parallèle au plan dentaire. Les implants (Nobel Biocare) seront alors positionnés avec un contrôle de tout instant sur la situation de leur point d’impact sur la crête, de leur axe et enfin de leur enfouissement. Une fois tous les implants et leurs piliers respectifs en place, les comblements osseux et diverses plasties gingivales seront réalisés avant la mise en place des sutures (Fig. 13).

Phase de temporisation

A l’issue de la chirurgie, une empreinte de situation des implants va être réalisée. Un duplicata du projet prothétique en résine transparente va permettre l’enregistrement de la relation inter- arcade par une manipulation en relation centrée du patient. Le

repositionnement du modèle de travail est permis grâce au rebasage de l’intrados de la maquette d’enregistrement avec un silicone à prise rapide dans une occlusion de relation centrée. Le modèle sera ainsi remonté sur l’articulateur grâce à cet enregistrement et transmis au laboratoire de prothèse. Le prothésiste va se servir de clés pour positionner les dents dans la même situation que celle du projet initial. Un renfort métallique sera ajusté et inséré juste avant la mise en place de la résine et sa cuisson. Le prothésiste contrôlera la passivité de la prothèse transitoire avant sa livraison. Environ 5h après la prise d’empreinte, la prothèse transitoire va être vissée sur les piliers MUA (Nobel Biocare) et l’occlusion va être scrupuleusement contrôlée. Il est primordial dans ce type de thérapeutique de retrouver en bouche exactement les mêmes engrènements dentaires que ceux organisés sur l’articulateur. Les recours à des meulages importants dûs à des erreurs d’enregistrement de la relation inter-arcade auront pour conséquence une perte obligatoire de l’efficience du calage dentaire. Celle-ci augmentera malheureusement le risque para-fonctionnel du patient avec les conséquences implantaires que cela représente (Fig. 14).

Phase de cicatrisation et maturation gingivale et osseuse

Les protocoles d’EIMFI ne changent rien à la cinétique de cicatrisation des implants. Il est donc important que le patient respecte durant plusieurs mois des habitudes alimentaires prudentes et contrôle ses attitudes para-fonctionnelles. Des examens cliniques seront en outre réalisés à intervalles réguliers, afin de réévaluer le contrôle de plaque et l’occlusion du patient (Fig. 15).

Phase de réalisation de la prothèse d’usage

A 6 mois post-opératoire les implants sont ostéo-intégrés et l’environnement tissulaire péri- implantaire a atteint sa maturation (Fig. 16). Dans les situations d’émergence naturelle, la mise en place de la prothèse provisoire le jour de la pose des implants a permis d’obtenir un modelage gingival harmonieux. Une empreinte de la situation implantaire est alors prise. Le plâtre est ici le matériau de choix de par sa stabilité dimensionnelle et sa rigidité après prise.

L’utilisation de l’articulateur va permettre de simuler le plus fidèlement possible la cinématique de l’appareil mandicateur. L’objectif est ici purement fonctionnel afin de garantir la parfaite intégration occlusale des restaurations et surtout le déplacement correct des arcades lors de la mastication, de la phonation et de la déglutition. Le positionnement du modèle maxillaire est réalisé grâce à l’utilisation d’un arc facial (Artex, Amann Girrbach). Pour plus de fiabilité et afin que l’enregistrement se fasse sur un support fixe, 4 transferts porte-empreintes fermés sont vissés sur 4 implants de l’arcade maxillaire uniformément répartis sur l’arcade. Il est aussi envisageable de faire cette manoeuvre directement sur la prothèse transitoire de mise en fonction immédiate, mais cela oblige à faire le montage sur articulateur au cabinet. Le modèle maxillaire est ainsi positionné par rapport au plan axial-orbitaire du patient.

Les maquettes d’occlusion maxillaire et mandibulaire sont ensuite ajustées pour enregistrer la relation inter-arcade à la bonne dimension verticale d’occlusion. La relation centrée est ici prise comme position de référence afin de pouvoir réorganiser la musculature autour d’une relation articulaire centrée et fonctionnelle. Le modèle mandibulaire est donc monté grâce à cet enregistrement en antagoniste de l’arcade maxillaire sur l’articulateur. Il est là aussi possible d’utiliser les prothèse transitoires de mise en fonction immédiate si l’occlusion de relation centrée et la dimension verticale d’occlusion sont correctes. Cela nécessite là encore l’immobilisation des prothèses durant le temps du montage sur l’articulateur. L’utilisation du système Artex (Amann Girrbach) permet d’avoir un articulateur au cabinet qui soit parfaitement calibré avec celui du laboratoire afin de n’avoir que les modèles à expédier.

L’utilisation du système Ditramax va permettre l’enregistrement des axes esthétiques faciaux et leur retranscription directe sur le modèle de travail maxillaire. Ainsi deux axes, un vertical et un horizontal, seront marqués sur le socle en plâtre du modèle maxillaire. L’axe vertical représente le plan sagittal médian et l’axe horizontal est quant à lui parallèle à la ligne bi-pupillaire en vue frontale et parallèle au plan de Camper dans la vue latérale. Ces marquages au plus près de la zone de travail vont guider le prothésiste lors du positionnement des dents. La ligne incisive aura ainsi de manière prédictible une orientation parallèle à la ligne bi-pupillaire et l’axe inter-incisif suivra une orientation parallèle au plan sagittal médian. Le marquage du plan de Camper donnera quant à lui la bonne indication sur l’orientation à donner au plan d’occlusion. L’ensemble de ces éléments associés à la transmission du modèle des restauration transitoire, rationalisent le positionnement des dents du point de vue esthétique et fonctionnel. (Fig. 17)

Dans les situations d’émergence naturelle, la prothèse est de type céramo-métallique ou céramo-céramique. L’armature sera réalisée en technique CFAO par l’usinage de bloc titane, de chrome-cobalt ou de zircone. Lorsque les restaurations transitoires donnent satisfaction, le modèle des provisoires est utilisé pour guider la réalisation de l’armature. Une technique de double scannage va permettre de dessiner l’armature tout en ayant les formes de contour externe sur la même vue. Cela facilite grandement l’obtention d’un design permettant un parfait soutien du matériau cosmétique. La prothèse sera alors transvissée sur l’arcade et les puits d’accès au vis refermés. L’occlusion est ajustée et re-contrôlée à 15 jours. Pour toutes les grandes réhabilitations dentaires ou implantaires, une gouttière de relaxation nocturne est systématiquement remise au patient. (Fig. 18, 19)

Phase de maintenance

La maintenance parodontale de ces patients est bisannuelle :

une fois chez le praticien ayant réalisé la prothèse, une autre au sein de la structure chirurgicale. Le démontage est réalisé 1 fois par an. Après un nettoyage des piliers implantaires avec des inserts en silicone spécifique, une re-motivation aux techniques de brossage est réalisée. De même qu’un contrôle de l’occlusion et la ré-évaluation des habitudes comportementales parafonctionnelles iatrogènes.

Conclusion

Les protocoles d’EIMFI chez l’édenté total apportent de nombreux bénéfices par rapport aux thérapeutiques implantaires conventionnelles. En limitant le nombre de chirurgies et grâce à des restaurations fixes tout au long du traitement, le patient bénéficie d’un confort immédiat à la fois physique et psychologique.

La réussite d’une reconstruction supra-implantaire totale est avant tout basée sur la prise en considération des impératifs chirurgicaux et prothétiques de la situation clinique. Ainsi, depuis le projet thérapeutique jusqu’à la prothèse d’usage, le cahier des charges biologique, fonctionnel et esthétique est scrupuleusement respecté.

G. MAILLE, P. MARGOSSIAN, É. LOYER, C. NIBOYET,

Hors – Série 2014 – Paradontologie

Au cours des cinq dernières décennies, l’apparition des implants et l’évolution de l’adhésion ont modifié l’approche traditionnelle de la dentisterie restauratrice, en améliorant la gestion des risques prothétiques et en développant le concept de moindre mutilation tissulaire. Ces changements de paradigme s’accompagnent d’une véritable révolution numérique dans nos cabinets et laboratoires : de l’acquisition à la fabrication, en passant par des logiciels de conception assistée de plus en plus sophistiqués, la part des techniques artisanales ne cesse de diminuer au profit d’un flux numérique permettant d’obtenir des infrastructures d’un même niveau de qualité avec un gain de temps certain, une grande fiabilité et une excellente reproductibilité [1]. La CFAO offre en effet une précision de joint dento-prothétique de 60 à 70 μm et les systèmes de fabrication permettent de travailler plusieurs matériaux, tels que le titane, la zircone, les alliages de métaux, les résines, les composites…, par technique soustractive ou additive [2-4]. Les logiciels de conception performants permettent de facilement concevoir des infrastructures parfaitement homothétiques : ainsi, la partie cosmétique, continue et uniforme, voit sa résistance être renforcée. L’implantologie bénéficie pleinement de ces apports de la CFAO en ce qui concerne :

• la réalisation de piliers et d’armature pour les reconstitutions à deux niveaux ;

• la réalisation de reconstitution directe implant ;

• la réalisation de piliers anatomiques dont le profil d’émergence respectera parfaitement le berceau gingival préalablement organisé ;

• les reconstitutions plurales, en permettant une précision absolue et une excellente passivité des armatures.

Deux situations cliniques vont nous permettre de mettre en évidence ces avancées techniques au profit de l’implantologie orale.

COIFFE IMPLANTAIRE SCELLÉE

La première situation clinique présente une restauration par coiffe céramique unitaire sur armature zircone scellée sur 35, dent naturelle, et 36 scellée sur implant (fig. 1). Après la prise d’empreinte conventionnelle avec transfert et coulée du modèle, celui-ci est numérisé une première fois afin de réaliser le pilier prothétique de 36. L’axe de l’implant est matérialisé et le pilier est conçu à l’écran de manière à s’inscrire dans le couloir dentaire, tout en respectant les concepts mécaniques de rétention, stabilisation et insertion ; la modélisation des limites cervicales peut être optimisée [5] afin d’assurer un soutien idéal de la muqueuse périimplantaire

(fig. 2 à 4).

Une fois usiné, le pilier est replacé sur le modèle de travail et une nouvelle numérisation est effectuée afin de réaliser les infrastructures des coiffes unitaires (fig. 5). Après matérialisation de l’espacement virtuel, le technicien de laboratoire va concevoir les chapes à partir d’un coping puis travailler les formes de contour afin de les rendre homothétiques à l’enveloppe finale de la reconstitution prothétique. Cette étape, primordiale, garantit le soutien du matériau cosmétique et, ainsi, sa pérennité (fig. 6 à 8). En fonction du logiciel ou de la technique choisie, il est également possible de réaliser cette réduction homothétique [6-7] :

• soit à partir d’un élément issu d’une base de données ;

• soit à partir du scannage du projet prothétique.

Des alertes logicielles permettent de ne pas dépasser les épaisseurs minimales relatives au type de matériau utilisé et de respecter les sections minimales des connexions lors de la réalisation d’éléments pluraux [8].

Après usinage et frittage, les chapes sont essayées cliniquement afin de valider leur adaptation.

Elles sont repositionnées sur le modèle de travail (fig. 9) et le céramiste peut alors procéder à la stratification du cosmétique pour obtenir les restaurations finales (fig. 10).

ÉDENTEMENT TOTAL MANDIBULAIRE

Pour cette seconde situation clinique (fig. 11), le patient a bénéficié d’une mise en charge immédiate sur 6 implants dotés de piliers droits par prothèse transvissée (MUA Nobel Biocare). À 4 mois postopératoires, la conception de la prothèse d’usage peut débuter et la réalisation de l’armature en titane par un procédé de CFAO apporte différents avantages :

• l’usinage du bloc de titane permet d’obtenir des infrastructures avec une adaptation et une passivité parfaites qu’il est difficile d’obtenir avec les techniques conventionnelles de coulée en alliage précieux (déformation sur les longues portées, nécessité de soudures) associées à une réduction des coûts et du poids [9] ;

• la modélisation de l’infrastructure grâce au logiciel de CAO permet, par la technique du double scannage, une parfaite corrélation entre le projet thérapeutique et l’armature, assurant ainsi le soutien de la partie cosmétique et une adaptation de la forme (en T ou L) de la barre au couloir prothétique, au profil d’émergence des implants et aux tissus de soutiens.

Ainsi, après l’empreinte de la situation des piliers réalisée au plâtre [10] (fig. 12), les modèles sont montés sur articulateur en utilisant la prothèse transitoire dont les caractéristiques fonctionnelles ont été validées par le patient durant la période de mise en charge : le montage esthétique peut alors être réalisé (fig. 13 et 14).

Grâce à la numérisation du modèle à laquelle est superposée celle du projet prothétique, le technicien de laboratoire va élaborer virtuellement l’armature qui répond au mieux aux exigences mécaniques et fonctionnelles de la reconstruction : épaisseur et forme du matériau, soutien du cosmétique (fig. 15 à 17). L’armature virtuelle ainsi validée (fig. 18 et 19) est usinée (fig. 20 à 22), puis validée cliniquement : la passivité de l’armature est ainsi objectivée par un serrage opposé et un contrôle radiologique (fig. 23 et 24). Le projet thérapeutique peut alors être transféré et polymérisé, puis mis en bouche (fig. 25 et 26).

CONCLUSION

De la réalisation simple d’un pilier prothétique à celle plus complexe d’une barre usinée, la CFAO apporte un confort indéniable aux réalisations implantaires : précision, reproductibilité, coût, gain de temps, diversité des matériaux sont autant de facteurs favorisant l’accès à ces techniques pour le plus grand nombre. Il ne faut néanmoins pas oublier que ces nouvelles techniques restent opérateur dépendantes et nécessitent une grande rigueur dans les protocoles cliniques et leur mise en oeuvre. Il faut garder à l’esprit qu’elles requièrent le savoir-faire et la compétence d’une équipe de cliniciens et de technicien formés à l’utilisation des logiciels informatiques et à la rigueur de l’élaboration prothétique, afin de pouvoir garantir l’intégration fonctionnelle, esthétique et biologique des restaurations.

Patrice Margossian, Chirurgien dentiste à Marseille, est spécialisé dans l’Implantologie dentaire, ainsi que les aménagements osseux et tissulaires (greffes osseuses intra sinusiennes, greffes d’apposition, greffes de gencives) parfois indispensables avant la pose des implants dentaires.Koubi. S., Galip G., Massihi R., Margossian P., Tassery H.

L’INFORMATION DENTAIRE n° 31 – 17 septembre 2014

L’usure devient réelle pour les patients lorsqu’ils sourient (sourire peu visible, dents trop courtes), qu’ils mangent et se plaignent de douleurs ou de bourrages alimentaires. Ces motifs de consultation sont de plus en plus fréquents dans nos cabinets. Le traitement de l’usure est devenu un challenge pour le praticien, car il représente, dans le contexte de la dentisterie contemporaine, un défi majeur sur les plans esthétique, biologique et fonctionnel. La conjonction d’un nouveau sourire et d’une nouvelle occlusion augmente la difficulté. En effet, dans les deux cas, le recours à une approche a minima doit être préconisé en raison de ses avantages esthétiques, biologiques et biomécaniques. Si ces techniques se démocratisent petit à petit au sein des structures dentaires, leur mise en oeuvre demeure difficile. La construction d’un projet esthétique et fonctionnel représente un défi quotidien et sa bonne intrégration en bouche tracera la route vers le succès. L’objectif de cet article est de mettre en lumière le rôle capital de ce projet, qu’il soit esthétique et/ou fonctionnel. Une fois validé, il servira de GPS au praticien.

Trois grands chapitres vont être développés ici afin d’intégrer ces concepts modernes à la vie quotidienne du cabinet :

– les prérequis à la réalisation d’un projet esthétique et fonctionnel, c’est-à-dire les éléments et les informations à recueillir pour commencer la reconstruction esthétique et fonctionnelle ;

– la réalisation en bouche du projet et ses différents rôles ;

– la fabrication et l’assemblage des restaurations en guise de conclusion.

Les prérequis : analyse esthétique et établissement de la nouvelle DVO

L’analyse esthétique

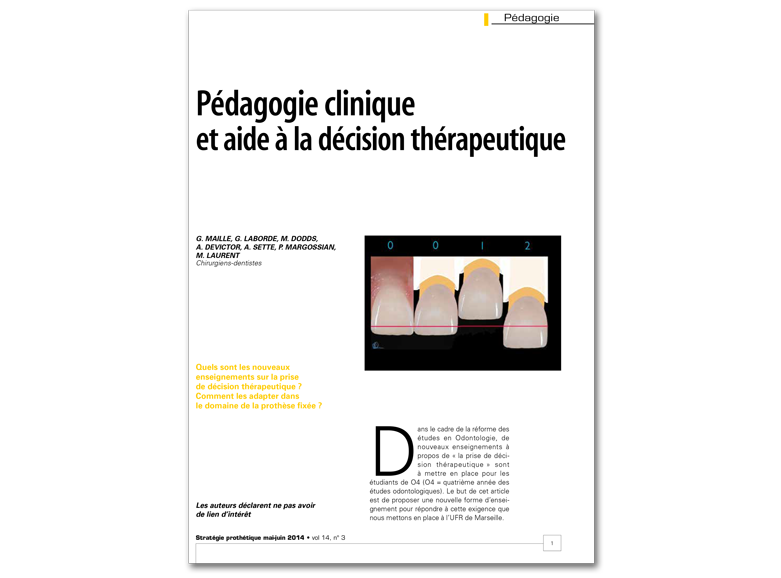

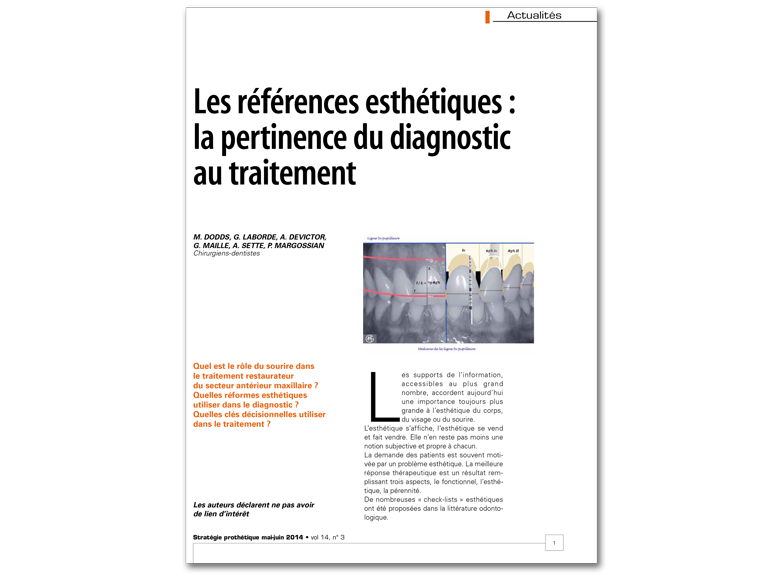

Les objectifs de la dentisterie esthétique sont de créer des dents aux proportions agréables et un agencement dentaire en harmonie avec la gencive, les lèvres et le visage du patient. Le visage peut s’analyser au travers de lignes de référence horizontales et verticales. La ligne bi-pupillaire représente la ligne de référence horizontale majeure par rapport aux autres lignes horizontales : ophriaques et intercommissurales. Le plan sagittal médian représente quant à lui l’axe de symétrie vertical du visage et forme avec la référence horizontale un T dont le centrage et la perpendicularité favoriseront grandement la perception d’une harmonie faciale. Dans un visage harmonieux, le plan incisif est parallèle à la ligne bi-pupillaire et le milieu interincisif est perpendiculaire à cette ligne. L’erreur la plus fréquemment rencontrée en dentisterie esthétique est le non-alignement du plan incisif par rapport aux références horizontales et verticales [4]. Cela est en partie dû à la difficulté de communiquer au laboratoire les références esthétiques du visage.

L’utilisation d’un nouvel instrument, le Ditramax® [1, 2, 3] permet d’enregistrer les lignes de référence esthétique de la face et de les transférer directement sur le modèle en plâtre servant à la réalisation des prothèses. Cet outil peut s’utiliser aussi bien durant la phase de diagnostic, pour la réalisation d’un projet thérapeutique, que lors de la réalisation de dents provisoires, ou lors de la phase finale de réalisation des prothèses d’usage. Le prothésiste aura ainsi la sensation de travailler devant le patient et pourra optimiser l’intégration esthétique des prothèses dès la première réalisation. Cette procédure évite de multiplier les essayages cliniques chronophages servant à corriger les formes et les axes des dents prothétiques en céramique.

La communication des références esthétiques de la face au laboratoire de prothèse est un élément fondamental qui conditionne la réussite d’un cas esthétique. Il est primordial, pour toutes réhabilitations antérieures, de passer par une phase de diagnostic qui a pour but de relever les différentes digressions esthétiques du sourire. L’analyse des photographies faciales et buccales lors du sourire et du rire permet d’orienter le traitement, en indiquant par exemple l’éventuel recours aux thérapeutiques associées comme la chirurgie parodontale ou l’orthodontie.

Une fois les préparations réalisées et l’empreinte prise, le Ditramax® permet l’enregistrement et le transfert au laboratoire des plans de références esthétiques.

La photographie est une aide importante dans la communication avec le laboratoire. Elle renseigne en effet le céramiste sur la personnalité du patient (âge, sexe, type facial, couleur de peau…). Il est important, avant tout envoi au laboratoire, de réorienter et recadrer les photos de façon à ce que le plan sagittal médian du visage soit strictement vertical afin de ne pas tromper la perception optique du sourire. Toutefois, même si la photo des restaurations provisoires ou de l’essayage permet de voir l’inclinaison du plan incisif par rapport à la référence horizontale, il est impossible pour le prothésiste de la quantifier et donc de faire les ajustements adéquats.

La restauration prothétique des dents antérieures maxillaires représente, de par leur situation, un défi esthétique majeur. Le diagnostic esthétique est basé sur la mise en relation des dents avec la gencive, les lèvres et le visage du patient. Le système Ditramax® permet de projeter aisément la ligne bi-pupillaire – axe horizontal de référence esthétique – sur la zone buccale afin de relever les digressions esthétiques majeures et de pouvoir proposer un projet thérapeutique visant à retrouver une composition dentaire et gingivale harmonieuse d’apparence naturelle. En plus du diagnostic, la transmission au laboratoire de l’ensemble de ces plans de référence représente une réelle avancée technique et permet une réduction importante des erreurs d’agencement des dents.

Une projection fiable et reproductible du plan de Camper, de la ligne bi-pupillaire et du plan sagittal médian sur le modèle, au plus près de la zone de travail, facilite grandement le travail du prothésiste et assure ainsi une meilleure prévisibilité du résultat esthétique.

Le protocole photographique vient s’ajouter dans l’arsenal des outils de communication avec le laboratoire ; c’est pourquoi certains clichés sont primordiaux tels que :

– les photos du visage sourire forcé ;

– les photos de l’étage inférieur sourire forcé face et ¾ profils droit et gauche afin d’analyser la ligne du sourire ;

– les photos intrabuccales des 10 dents antérieures afin de disposer d’une vision globale.

Ces informations collectées, le prothésiste va pouvoir élaborer le wax up dans les meilleures conditions.

La nouvelle DVO dans les réhabilitations de dentures usées

Pourquoi l’usure est-elle devenue un sujet à la mode ? « L’usure est au carrefour des doléances classiques des patients, qu’elles soient esthétiques, fonctionnelles et biologiques. » L’usure est devenue d’année en année l’une des préoccupations majeures récurrentes chez les patients qui craignent la fracture ou même la perte de leurs dents : la diminution du nombre des caries a permis à l’érosion de gagner du terrain. À travers le monde, des centaines de revues, d’articles et de congrès abordent ce thème qui suscite un véritable engouement parmi les praticiens. Les médias évoquent régulièrement le sujet que bon nombre de confrères semblent méconnaître en proposant souvent des solutions « de façade » qui ne prennent absolument pas en compte les causes profondes du phénomène. Lorsque cette usure s’intensifie de façon anormale, l’esthétique se trouve fortement altérée : perte de fragments des tissus durs de la dent dans le processus initial qui entraîne des modifications morphologiques dentaires, des troubles fonctionnels, des troubles sensoriels – hypersensibilités –, des rétentions alimentaires au niveau des zones cervicales et au niveau interdentaire à la suite de l’effondrement des crêtes marginales.

Tout praticien dento-conscient se doit d’identifier ces altérations structurelles, mais surtout leurs étiologies afin de freiner leur développement, d’éviter les récidives et d’améliorer le pronostic des traitements envisagés. Le diagnostic différentiel des différentes altérations des tissus dentaires doit être clairement établi avant d’entreprendre tout traitement de restauration.

Une augmentation très nette de la fréquence de ce type de lésions au sein des populations jeunes, l’accentuation du stress et des parafonctions, la surconsommation de sodas, les troubles du comportement alimentaire, l’environnement médiatique constituent autant de facteurs propices à exacerber le phénomène. Le praticien doit relever le challenge, à savoir traiter des patients jeunes et moins jeunes de la manière la plus minimaliste possible afin de ne pas compromettre le devenir de la dent.

L’analyse clinique (fig. 1 à 6) dans les cas d’usure doit permettre, à l’aide de moyens simples, de repositionner les futurs bords libres des deux incisives centrales par ajout de composites à main levée afin de communiquer au laboratoire le repère le plus précieux pour la construction du nouveau sourire par le biais du wax up. Pour cela, une empreinte des nouvelles proportions est réalisée ainsi que son antagoniste. Une fois les bases esthétiques posées, il est primordial de créer les conditions fonctionnelles nécessaires au rallongement du bloc incisivo-canin afin d’assurer la pérennité des futures restaurations.

Pour cela, le recours à l’augmentation de la DVO est l’une des options les plus répandues. Afin de quantifier le besoin de l’augmentation, on reconstruit, avec le même procédé que pour les bords libres, les faces palatines des incisives centrales. Plus l’usure est avancée, plus l’apport sera important.

On vérifie alors la simultanéité des contacts des deux incisives puis l’espace créé sur les dents adjacentes avec leurs antagonistes pour éviter des reconstructions trop volumineuses toujours déplaisantes pour le patient (fig. 7).

Le patient n’est pas manipulé et ferme plusieurs fois de manière à vérifier son bon positionnement. L’espace créé entre les deux arcades est alors vérifié. Il doit correspondre à l’épaisseur de la pièce souhaitée. Chez la majorité des patients présentant une usure marquée, il est rare de noter une dysharmonie faciale, en raison d’une égression compensatrice des process alvéolaires supports des dents usées.

L’augmentation de la DVO est presque exclusivement motivée par la biologie. En effet, l’espace ainsi créé se substitut à la réduction tissulaire. Le troisième élément indispensable à la communication avec le laboratoire est l’enregistrement des références

esthétiques du visage (ligne bi-pupillaire et axe médian) afin de les retranscrire sur le modèle de travail. Pour cela, le dispositif ditramax® est utilisé. Ainsi, les possibilités d’erreurs lors de la construction de la nouvelle ligne du sourire sont quasiment nulles. Des retouches importantes en bouche, au stade du mock up, sont toujours désagréables pour le praticien et le patient, et sont donc réduites à leur plus simple expression grâce à ce type d’enregistrement.

Le projet esthétique : 3 rôles

Validation sur le plan esthétique et fonctionnel par le patient

Le nouveau sourire

Comme dans la majorité des disciplines médicales, le chirurgien-dentiste va être perçu comme un chirurgien esthétique avec la notion d’obligation de résultat. Le transfert du projet en bouche va donc permettre au patient de visualiser directement, en situation, l’aspect (forme, volume) des nouvelles dents et d’apprécier les nouveaux rapports avec les tissus environnants (visage, lèvres, langue et joues) pendant la dynamique labiale (repos, sourire, rire, phonation) [4, 5].

Pour sa réalisation, on utilise successivement :

– une cire de diagnostic réalisée en fonction de l’enregistrement précédent et des lignes dessinées sur le modèle (référence horizontale et verticale) qui traduit morphologiquement les objectifs fixés lors de l’analyse esthétique (modification de forme, de position, fermeture de diastèmes…) (fig. 8) ;

– une clé en silicone pour transférer le projet, issue du wax up. Elle englobe au moins deux dents de chaque côté (non intéressées par le projet), afin de faciliter son repositionnement. Une résine fluide injectable chémopolymérisable « bis GMA » (Luxatemp Star, DMG) possédant des propriétés optiques, suffisamment translucide, sera injectée à l’intérieur de la clé silicone avant son repositionnement en bouche. Une fois la polymérisation de la résine achevée (environ 2 minutes), la clé est retirée. La majorité des excès se concentrent au niveau du vestibule muqueux et de la zone palatine. Ils devront être éliminés délicatement afin de ne pas perturber l’apparence des tissus mous et la phonation (soulèvement ou gonflement de la lèvre, modification de certains phonèmes en cas d’excès palatin). À ce stade, le patient peut se présenter face à un miroir afin de visualiser le projet esthétique. Cette étape de transfert du projet morphofonctionnel, grâce au « masque », est essentielle et doit aboutir à la validation par le patient et le praticien (fig. 9 et 10).

La nouvelle occlusion

Classiquement, on faisait appel à une clé en silicone complète incluant une surface palatine la plus large possible pour la stabilisation. Cependant, il n’existe pas de butée d’enfoncement précise lors de l’insertion de la clé en silicone en raison de la totalité des dents concernées par la réhabilitation. Récemment, l’apport du digital a simplifié de manière significative cette dernière étape. En effet, le wax up est scanné afin de disposer d’une empreinte 3D. Une fois scanné, un logiciel permet d’apposer une couche d’épaisseur calibrée sur le nouveau relief occlusal comme si l’on positionnait virtuellement une gouttière. Celle-ci est ensuite fabriquée par une imprimante 3D puis rebasée à l’aide d’un silicone light afin d’optimiser la friction et la précision de la gouttière lors de son insertion en bouche (fig. 11 à 13).

Cette gouttière en résine rigide est alors essayée en bouche puis remplie par une résine bis GMA fluide afin d’être placée en bouche (fig. 8). Son insertion est simple, précise. L’occlusion est alors vérifiée afin de valider l’intégration fonctionnelle du mock up. Ce dernier préfigure de manière très précise la nouvelle occlusion dans la nouvelle DVO ainsi que la ligne du sourire (fig. 9). Ainsi, le wax up est transféré de manière précise en bouche.

Guidage des préparations : une nécessité pour le praticien

L’idée directrice est d’utiliser le mock up esthétique et fonctionnel comme un guide de préparation aussi bien pour les facettes vestibulaires que pour les table tops occlusaux postérieurs (fig. 14, 15a et b). Deux questions majeures se posent alors :

– quelle profondeur de préparations pour nos restaurations postérieures ?

– quelles formes de préparation ?

Dans les réhabilitations de denture usée, il est important de souligner le caractère novateur des préparations en raison de leur approche moderne. La reconstruction est souvent additive et l’espace existant entre le volume initial et le volume final est déjà existant.

Les préparations antérieures

Toujours soucieux de réduire l’extension de nos préparations ainsi que le coût biologique [12], différentes techniques ont été proposées. Les préparations pour facettes vestibulaires sont aujourd’hui parfaitement codifiées ; en effet, elles font appel à l’utilisation d’un mock up qui sert de guide de préparation. Ainsi, la fraise dont le calibrage est connu peut pénétrer à travers le mock up afin de créer l’espace nécessaire pour la future restauration et garantir la réduction tissulaire nécessaire (fig. 16) [4-9]. Cette technique, proposée au début des années 2000 [4, 5], a connu un grand succès en raison de sa pédagogie et a ouvert une nouvelle voie dans la démocratisation des facettes en céramique. Dans le cas clinique présent, une variante de cette approche moderne a été utilisée afin d’optimiser la réduction tissulaire au niveau du secteur postérieur. En effet, aujourd’hui, les techniques de pénétrations contrôlées à partir d’un mock up sont parfaitement maîtrisées dans le secteur antérieur.

Les préparations postérieures

Quelle profondeur de pénétration ?

Il a été proposé d’utiliser la méthode des préparations à partir du mock up antérieur pour l’adapter aux préparations postérieures. En effet, une fois le mock up réalisé en bouche, stabilisé puis validé, il semble plus opportun de le maintenir en place au stade des préparations afin de réaliser une réduction homothétique à ce dernier en utilisant une fraise boule de diamètre connu et placée à l’horizontale de manière à bénéficier d’une butée d’enfoncement par l’intermédiaire de son mandrin.

Ainsi, différentes rainures (au nombre de 3) doivent être réalisées (versant interne de la cuspide vestibulaire, sillon central, versant interne cuspide palatine) (fig. 16a à c, 17a et b, 18).

Ainsi, le clinicien dispose de l’information la plus précieuse afin d’éviter toute surpréparation. Lors de la réalisation de ces rainures, il est important de ne pas empiéter sur les régions proximales afin d’optimiser les préparations sur le plan biologique et biomécanique [10-14].

Une fois la question de la profondeur de pénétration réglée, se pose celle de la forme de préparation.

Cette dernière demeure beaucoup plus simple dans sa réponse en raison du seul impératif de lecture des limites et de stabilisation de la pièce lors du collage. Si les formes de préparations pour facettes sont codifiées depuis de nombreuses années dans le secteur antérieur, quelques approfondissements doivent être apportés sur les formes de préparations dans la région postérieure lors de la réalisation de facettes occlusales appelées aussi table tops.

Quelles formes de préparations pour les restaurations postérieures ?

Il faut préciser qu’étant donné la faible épaisseur des préparations, celles-ci peuvent être réalisées dans une majorité de cas sans pratiquer d’anesthésie.

Les restaurations partielles collées ont vocation à protéger la dent, mais aussi à recréer l’anatomie occlusale initiale qui autorisera l’augmentation de la DVO.

Pour y parvenir, plusieurs options thérapeutiques ont été proposées au cours des années.

Initialement, la couronne périphérique fut pendant longtemps la solution de choix pour remplir ce cahier des charges ; ne répondant plus aux impératifs biologiques modernes, cette solution est aujourd’hui rarement retenue.

Les overlays en céramique ou en composite de laboratoire ont été proposés ces dernières années et présentaient l’avantage d’une moindre mutilation tissulaire avec des limites périphériques très simples et bien audessus de la JEC des marges habituelles. Cependant, ils présentaient et continuent de présenter un inconvénient majeur, à savoir la destruction des crêtes proximales afin d’assurer l’assise mécanique et de respecter les recommandations des fabricants. Des épaisseurs importantes de réduction de l’ordre de 1 à 1,5 mm étaient requises. Malgré le strict respect de ces dernières, il a été observé sur des suivis à moyen et long terme des fractures de cosmétique ou de matériau dans la région proximale (chiping). L’avènement des technologies CAD CAM ou des techniques de céramique pressée a sensiblement modifié ces carences mécaniques en raison d’une plus grande densité du matériau (fraisage à partir d’un bloc de céramique ou de composite) et du recours à un simple maquillage de surface.

Afin de mieux coller aux réalités biologiques et de respecter encore plus les structures résiduelles, il devient possible de réaliser des préparations a minima dont le but est d’obtenir :

– une préservation des crêtes proximales quand cellesci sont présentes (une grande majorité de cas) ;

– une diminution des épaisseurs de réduction (0,5- 0,8 mm) en raison d’une moindre sollicitation des restaurations (absence de tension au niveau proximal).

En effet, de par la persistance de l’architecture proximale, les crêtes continuent de jouer pleinement leur rôle mécanique. Les restaurations ultrafines à distance des crêtes se retrouvent donc à travailler uniquement en compression, ce qui est très bien toléré par les deux familles de matériaux (composite ou céramique) (fig. 19 à 22).

Les formes de ces préparations ultraconservatrices peuvent se caractériser de la manière suivante :

– délimitation d’un rectangle dans la face occlusale à l’aide d’une fraise boule bague verte (coffret Komet LD0717) et rouge entre les fossettes proximales à 1 à 3 mm sous les sommets cuspidiens en fonction du délabrement. Dans tous les cas, la préparation devra toujours être à distance des sommets cuspidiens (en retrait) ou les englober si l’usure est plus importante. Les limites doivent être à distance des impacts occlusaux afin d’assurer la pérennité du joint. L’utilisation d’une fraise boule bague verte et rouge semble être une solution intéressante pour réaliser un angle net cavosuperficiel de 90° pour la pérennité du joint. Les concepts de préparation type « prepless » doivent être évités en raison de la nature de la ligne de finition entre la surface occlusale de la dent et la restauration. Le biseau ainsi créé n’aurait pas vocation à assurer la résistance mécanique nécessaire face aux impacts et aux charges occlusales (chiping, délitement, coloration). Il est donc impératif de réaliser une trace nette ;

– réduction et homogénéisation des différentes gorges si elles sont présentes à l’aide d’une fraise à inlay ;

– inclusion des cuspides palatines lorsqu’elles sont elles-mêmes érodées par l’usure pour amorcer un retour en palatin, et ce toujours dans le but “d’asseoir” la restauration dans un “cadre” stable.

Dans le cas de lésions multiples (palatines et/ou vestibulaires) associées à une usure occlusale, sur les prémolaires et molaires, il faudra réaliser deux pièces distinctes en prenant soin de laisser une « bande d’émail » entre elles, cette poutre faisant office de « résistance » qui raccorde les deux crêtes proximales et sert de soutien aussi bien à la restauration occlusale que vestibulaire, permettant ainsi d’assurer la solidité de la dent. Ainsi, le praticien se retrouve à recourir à la technique « sandwich » décrite au niveau antérieur (facette palatine et vestibulaire) dans le secteur postérieur. Les prémolaires sont reconstruites par addition d’une facette vestibulaire et d’un inlay occlusal afin de restituer le volume initial de la dent. Ainsi, le gain biologique est très sensible, notamment dans la région proximale et palatine.

Lorsque la sévérité des lésions est plus importante, on procède à des pièces plus enveloppantes reposant toujours sur l’anatomie proximale existante, mais où les faces occlusale et vestibulaire ne font plus qu’une pièce unique au lieu d’un sandwich (fig. 18).

Les 3 types de table top (fig. 23)

– Table top intra cuspidien

– Table top cuspidien

– Table top occluso vestibulaires : veneerlay

Temporisation

Que ce soit dans un but cosmétique ou fonctionnel, l’étape de la temporisation doit être simple, rapide pour s’inscrire dans un protocole clinique prévisible et reproductible.

Le même matériel (clé en silicone et résine bis GMA) sera utilisé pour la réalisation des provisoires. Le procédé est identique à celui réalisé lors du projet esthétique, la différence résultant au niveau de la situation dentaire (dents préparées avec de l’adhésif photopolymérisé mais sans mordançage préalable). Ainsi, les provisoires ne sont plus retirés après la prise, mais finis directement en bouche. Après ajustage des restaurations provisoires et contrôle de leur adaptation occlusofonctionnelle, les impacts statiques en OIM et les trajets de propulsion et latéralité sont matérialisés en bouche à l’aide d’un papier marqueur sur les provisoires. Le volume disponible peut être alors quantifié à l’aide d’un compas d’épaisseur par lecture directe au niveau des zones d’occlusion.

Fabrication et mise en place des restaurations

« Fraiser et maquiller ou presser et maquiller »

La technologie CAD CAM et les différents blocs à disposition permettent aujourd’hui de remplir le cahier des charges de nos restaurations.

Nous assistons à une simplification des procédures de laboratoire avec une disparition de la stratification et un remplacement par un maquillage de surface sur les restaurations issues des blocs fraisés qui donne d’excellents résultats dans le secteur postérieur, et des résultats prometteurs dans le secteur antérieur. Aussi, les restaurations voient leur résistance mécanique renforcée après collage et le risque de chipping sensiblement diminué. On peut ainsi combiner dans le cas de sandwich un bloc nanocéramique (Lava Ultimate, 3M ESPE) dans les régions fonctionnelles pour préserver l’émail antagoniste et des blocs cosmétiques en disilicate de lithium (e.max CAD, Ivoclar Vivadent) pour optimiser l’intégration esthétique (fig. 24 à 27).

Collage des restaurations [15]

Les restaurations sont essayées dans un premier temps :

– essayage mécanique en vérifiant la précision d’adaptation des pièces ;

– essayage optique : intégration colorimétrique à l’aide d’une pâte d’essai (Vitique veneer, DMG ; variolink veneer, Ivoclar Vivadent ; Enamel Hri flow Dentin, Mycerium).

Les sandwichs (facettes vestibulaires et palatines) sont collés simultanément, mais dent par dent. Les table tops sont collés également selon le procédé de la digue individuelle (fig. 28a et b à 38).

Conclusion

Les facettes en céramique ou plutôt les restaurations adhésives en céramique sont aujourd’hui l’outil moderne de la reconstruction de l’organe dentaire [16] en raison de plusieurs avantages indéniables :

– biologiques (préservation tissulaire maximale) ;

– biomécaniques (restitution de la biomimétique de la dent originelle) ;

– esthétiques (pouvoir mimétique de la céramique collée).

Les facettes, qu’elles soient en céramique, en nanocéramique, en composite, à visée cosmétique ou fonctionnelle, ne sont que l’expression d’un projet esquissé au départ du traitement dont le rôle est primordial. En effet, c’est bien au stade de son élaboration que tout le traitement va se jouer. Une fois celui-ci validé esthétiquement et fonctionnellement, il sera utilisé précieusement comme un GPS afin d’être converti en traitement final.

L’auteur souhaiterait associer le groupe Style italiano dont l’objectif est de développer sans cesse des techniques accessibles, reproductibles et donc réalisables par le plus grand nombre.

Un remerciement particulier à Gerald Ubassy pour son implication et son talent dans la réalisation au laboratoire de ce cas clinique.

Spécialisé en Implantologie, prothèse implantaire, greffes osseuses et greffes gingivales, le Docteur Patrice Margossian est installé comme Chirurgien dentiste à Marseille, sur l’avenue du Prado.P. Margossian, S. Koubi, E. Loyer, G. Maille, A. Sette, G. Laborde

L’INFORMATION DENTAIRE n° 29 – 3 septembre 2014

L’odontologie prothétique est depuis plusieurs années dans sa mutation numérique. L’implantologie et la prothèse sur implants suivent bien entendu le même processus.

Cette révolution a commencé par l’arrivée dans nos laboratoires des techniques de CFAO qui se sont progressivement substituées aux techniques artisanales. Ces données numériques permettent de réaliser des pièces prothétiques usinées sur différents types de matériaux (métal, céramique, résine) avec une précision et une fiabilité supérieures à la méthode conventionnelle. La CFAO n’est pas juste une nouvelle mise en oeuvre, elle a également permis de faciliter la conception des infrastructures prothétiques tout en garantissant une précision d’adaptation optimale. Dans le domaine de l’implantologie, cette révolution a débuté au début des années 90 grâce aux travaux de Matt Andersson qui réalisa des piliers anatomiques personnalisés, issus du scannage mécanique d’une maquette en résine (Nobel Procera). Plus récemment, les palpeurs mécaniques ont laissé la place au scanner optique garantissant un enregistrement plus simple et plus précis des indexations implantaires (fig. 1). L’étendue des domaines d’application de la CFAO en implantologie est immense, allant de la réalisation simple d’un pilier anatomique à celle, plus complexe, de grandes barres usinées destinées aux réhabilitations de l’édentement complet. La CFAO ne se limite pas à la réalisation d’infrastructures prothétiques au sein des laboratoires de prothèse. En effet, l’avancée technologique des dix dernières années dans le domaine des empreintes optiques intrabuccales a permis d’accéder à un usage implantaire [1]. La réalisation d’empreintes optiques sur implants permet d’obtenir une chaîne totalement numérique évitant les erreurs relatives à la prise d’empreinte conventionnelle, la coulée du modèle de travail et la chaîne métallurgique.

La numérisation de la dentisterie a également ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine du diagnostic et de la planification. Il est en effet d’ores et déjà possible de superposer des données d’imagerie et de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), créant ainsi un véritable trait d’union entre le domaine chirurgical et le domaine prothétique [2]. Ce qui suit a donc pour objet, au travers de différentes applications cliniques, de nous faire voyager dans le monde de l’implantologie numérique.

Édentement intercalaire : restauration scellée sur 2 implants mandibulaires en position de 45 et 46.

Il s’agit d’une situation très classique de 2 implants intercalaires en sites de 45 et 46. Une option de prothèse scellée a été ici retenue pour optimiser l’intégration fonctionnelle et esthétique des tables occlusales. Une empreinte conventionnelle est prise en technique porte-empreinte ouvert avec un matériau polyéther. Deux piliers anatomiques en titane (Nobel Procera) et une armature en chrome-cobalt (CrCb) sont commandés au laboratoire (fig. 2 et 3). L’utilisation du logiciel de CAO permet une mise en forme simple et rapide du design des piliers.

Dans le même temps, une armature est modélisée sur les piliers. Il est possible en temps réel, grâce à ces logiciels, de superposer en transparence le projet thérapeutique final en 3D sur l’armature, ce qui se révèle une aide précieuse dans la réalisation des formes de contour adaptées au soutien du futur matériau cosmétique. Il est de même très intéressant de pouvoir mesurer en toutes zones les épaisseurs de matériau afin de garantir la stabilité mécanique à long terme de la reconstruction. À cet effet, des sécurités préenregistrées dans les logiciels permettent de respecter les épaisseurs

minimales préconisées par l’industriel.

Il faut noter au niveau de la conception des piliers que le positionnement des limites cervicales et les formes de contour transgingivales sont optimisés pour assurer un parfait soutien de la muqueuse péri-implantaire et une élimination aisée des excès de ciment (fig. 4). L’ensemble de ces pièces est essayé cliniquement afin de valider la parfaite passivité de l’armature (fig.. 5a) et d’effectuer l’enregistrement de l’occlusion. L’armature, une fois céramisée par le prothésiste, est scellée de manière conventionnelle et un grand soin est porté à l’élimination des excès de ciment (fig. 5b). L’utilisation de piliers et d’armatures usinées par CFAO permet de s’affranchir des problèmes liés à la métallurgie conventionnelle dans les laboratoires de prothèse. Ainsi, grâce à la CFAO, la passivité des armatures supra-implantaires devient moins opérateur dépendant et offre donc au plus grand nombre la précision d’adaptation nécessaire à la réalisation de prothèses supra-implantaires.

Édentement terminal : restauration transvissée sur 3 implants

Ici, nous pouvons totalement transposer le discours du cas précédent au cas d’une restauration transvissée sur pilier implantaire (ici, pilier Multi Unit Abutment de Nobel Biocare). Avec les mêmes fonctionnalités de logiciel, il est possible d’usiner une armature totalement passive avec des formes garantissant un parfait soutien du matériau céramique. L’utilisation d’alliages précieux recommandée pour la conception d’armatures par la technique artisanale devient dans ce cas obsolète, car l’usinage permet d’obtenir des pièces prothétiques parfaitement adaptées quel que soit le type de matériau.

Trois matériaux sont disponibles pour ce type de restauration : la zircone [3] (fig. 6, 7 et 8), le titane, le CrCb (fig. 9, 10 et 11).

La prothèse transvissée permet en plus de se dédouaner de la gestion des excès de ciment et garantit une dépose facile en cas de besoin. La CFAO est donc, dans ce type de situation, une aide indiscutable quant à la fiabilité de réalisation de la procédure prothétique.

Édentement antérieur : bridge transvissé direct implant

Dans le secteur antérieur, l’utilisation de systèmes tout céramique est fortement recommandée du point de vue biologique, mais surtout optique. En effet, la transmission de la lumière au niveau coronaire, comme dans la zone transmuqueuse, permet d’éviter l’effet grisé lié à la présence d’une armature métallique et potentialise donc l’intégration esthétique. Grâce à l’utilisation d’implants à connectique externe, il est possible de réaliser de petits bridges transvissés en zircone directement sur des implants multiples. La situation clinique montre un bridge de 12 à 22 réalisé après une extraction-implantation immédiate des 4 incisives maxillaires. La mise en place d’un provisoire immédiat, associée à des techniques de chirurgie mucco-gingivale, a permis un bon modelage des tissus mous péri-implantaires (fig. 12 et 13). Les formes de contour de l’armature du bridge en zircone correspondent à une réduction homothétique du projet prothétique, afin de garantir ici aussi un bon soutien de la céramique cosmétique (fig. 14 et 15). De même, en accord avec les recommandations actuelles de la communauté scientifique [4], il est important de créer des formes concaves dans la zone transgingivale vestibulaire. L’utilisation de logiciels de CFAO permet de générer facilement ces formes, tout en restant dans les épaisseurs minimales de matériau afin de ne pas risquer la fracture mécanique de l’armature (fig. 16). L’association du matériau céramique avec la mise en oeuvre CFAO augmente la prédictibilité du résultat sans toutefois minimiser le talent de stratification du céramiste, lequel conditionne grandement le rendu esthétique de la restauration finale (fig. 17 et 18).

Édentement total

Les armatures de prothèses ostéo-ancrées ont toujours été, de par leur étendue, un défi technique pour les prothésistes dentaires. En effet, dans une technique de coulée d’alliage conventionnelle, plus une restauration est grande, plus sa passivité est susceptible d’être compromise, nécessitant fréquemment de recourir à des soudures primaires.

L’arrivée de la CFAO a permis l’usinage de grands blocs de titane, assurant une parfaite adaptation des infrastructures pour un coût et un poids réduits comparés à ceux engendrés par les techniques conventionnelles de coulées en alliages précieux [5]. Une approche numérique à l’aide du logiciel permet, par double scannage ici aussi, la superposition du montage des dents prothétique avec celles de la modélisation de l’armature (fig. 19). Comme en technique céramo-métallique, il est capital que le matériau cosmétique en résine (dent et fausse gencive) soit parfaitement soutenu par l’armature, afin d’éviter toute rupture mécanique lors de la mastication. De même, les sections d’armature sont calculées en fonction du matériau sélectionné afin de garantir l’intégrité mécanique à long terme de la prothèse. Sur ce type de restaurations, les empreintes en plâtre font référence, en raison de leur excellente stabilité dimensionnelle et de leur grande rigidité [6]. Le modèle sera alors scanné nu, puis avec le montage. Le logiciel de CAO offre une aide précieuse à la modélisation, en proposant différentes formes d’armature et de finition (intrados titane ou résine, différentes formes de secteur en T ou en L (fig. 20). La passivité est d’abord vérifiée sur le modèle, puis validée cliniquement (fig. 21 et 22). La finition cosmétique sera alors finalisée (fig. 23).

Empreinte optique intrabuccale implantaire

Après avoir envahi les laboratoires de prothèse, la mutation numérique a poursuivi sa progression jusqu’au sein de nos cabinets. Initialement réservée aux restaurations partielles et unitaires dentoportées, elle a bénéficié de nombreuses évolutions technologiques et s’applique désormais aux restaurations multiples et aux supports implantaires. Il est en effet aujourd’hui possible d’enregistrer, via un capteur optique, la position d’implants dentaires et de commander la restauration prothétique au laboratoire. Une grande majorité des systèmes d’empreinte optique disponibles aujourd’hui sur le marché offrent cette possibilité [7] (Cerec, 3shape, ZFX…). Il faut toutefois préciser qu’à ce jour, seules les restaurations de petite étendue sont envisageables et ce en restauration de type scellé dans la majorité des cas.

La prise d’empreinte optique d’un implant est dans les faits plus simple que la prise d’empreinte optique d’une préparation sur dent naturelle. Dans le cas des implants en effet, il n’y a pas de zone spécifique telle que la limite cervicale ou le profil d’émergence radiculaire, particulièrement difficiles à enregistrer de par leur position juxta ou infragingivale. Avec l’implantologie, l’empreinte optique a donc une indication toute trouvée, mais l’absence de jeu desmodontal nécessite une précision d’enregistrement et d’usinage supérieure.

L’indexation de la position de l’implant se fait grâce à la mise en place d’un scanbody sur la tête de l’implant, permettant la localisation de son positionnement spatial. Seul le système implantaire Biomet 3i propose à ce jour une indexation directe sur le pilier de cicatrisation grâce à un encodage spécifique [8] (Système Encode) (fig. 24). L’empreinte optique permet d’avoir une chaîne totalement numérique, évitant ainsi toutes les erreurs liées aux variations dimensionnelles des matériaux d’empreinte et de réplique. L’obtention d’un modèle physique reste toutefois nécessaire à la réalisation de la stratification cosmétique des restaurations. Ces modèles sont réalisés la plupart du temps par des techniques stéréo-lithographique.

En fonction du système utilisé, un poudrage de la zone d’enregistrement est nécessaire afin de limiter les phénomènes de réflexion lumineuse. Trois enregistrements sont nécessaires : arcade maxillaire, arcade mandibulaire, arcades en occlusion (fig. 25 et 26). Ces données numériques sont transférées via Internet vers le laboratoire de prothèse qui va modéliser les piliers et l’armature [9]. Le modèle stéréo-lithographique inclut la forme des piliers anatomiques modélisés par le prothésiste, sur lesquels va venir se positionner l’armature (fig. 27).

Il sera bien entendu envisageable, dans un avenir très proche, d’avoir des modèles avec inclusion de répliques de piliers transvissés implantaires afin de positionner des armatures pour prothèses transvissées. Il faut garder à l’esprit que dans ce type de configuration, la précision est donnée par le fichier numérique et non par le modèle qui inclut obligatoirement, du fait de la procédure d’insertion des répliques, une erreur non négligeable. Voilà pourquoi nous émettons des réserves sur la procédure Encode lorsqu’elle est réalisée par l’intermédiaire d’une empreinte conventionnelle et non optique [10].

La validation de la passivation de l’armature reste toutefois cliniquement nécessaire. Une fois la stratification réalisée, les piliers seront vissés et la restauration scellée (fig. 28, 29 et 30).

Pour sa part, le système Cerec (Sirona) permet, en plus de cette version indirecte via le laboratoire, d’usiner la restauration directement dans le cabinet grâce à une petite unité d’usinage (Sirona MC-XL). Cet usinage se limite toutefois aux piliers anatomiques et aux coiffes unitaires monoblocs transvissées en céramique (disilicate de lithium). L’empreinte des arcades est prise ici sans poudrage (scanbody en place) et la modélisation est directement faite par le praticien avec l’assistance du logiciel (fig. 31 et 32).

La restauration peut être essayée avant cristallisation, afin d’optimiser les réglages de l’occlusion et des points de contact. Après sa cristallisation et son maquillage, la restauration en céramique sera collée sur une embase métallique. Enfin, la coiffe sera vissée ou scellée sur l’implant (fig. 33). Bien entendu, une voie indirecte par le laboratoire reste toujours possible grâce à l’envoi des fichiers par Internet.

Jumelage des données d’imagerie et de prothèse

La réussite d’un traitement implantaire est essentiellement basée sur la mise en relation du projet prothétique avec le volume osseux du patient. L’incorporation directe du modèle (fichier STL) dans le fichier radio (fichier DICOM) permet une lecture directe de la faisabilité du traitement par l’adéquation des impératifs chirurgicaux et prothétiques. Le cas échéant, la nécessité de pratiquer une greffe osseuse afin d’optimiser la position des implants sera mise en évidence.

À ce stade, le projet de prothèse peut être issu d’une cire de diagnostic (wax up) physique sur le modèle comme d’une cire de diagnostic virtuelle modélisée sur le logiciel de CAO (NobelClinician (Nobel Biocare), Simplant (Materialise), Cerec SIrona). Une fois la planification réalisée, l’objectif de cette nouvelle approche est de réaliser un guide chirurgical permettant d’optimiser la position de l’implant pour réduire le risque d’erreur. Le cas clinique suivant illustre le remplacement d’une incisive latérale lactéale par un implant de petit diamètre (NobelActive NP). La situation initiale indique, du fait de la présence d’une concavité apicale marquée (fig. 34), la nécessité de réaliser une greffe osseuse d’apposition. Cette nouvelle configuration osseuse a pu être confrontée à notre projet prothétique grâce à l’utilisation du logiciel NobelClinician (fig. 35). Nous avons ainsi pu réaliser l’extraction virtuelle de la 12 et voir l’impact positif de la greffe osseuse sur le volume tissulaire. La superposition du wax up permet de trouver la position 3D idéale de l’implant (fig. 36). Une fois la planification terminée, un guide chirurgical à appui dentaire peut être commandé pour sécuriser une chirurgie sans lambeau (fig. 37). Ce guidage sera plus ou moins directif en fonction de l’utilisation soit d’un guide pour foret de 2 mm, soit par un guidage jusqu’au foret terminal.

Le système Sirona propose quant à lui les mêmes fonctionnalités logicielles en ajoutant la possibilité d’intégrer le modèle 3D issu d’une empreinte optique intrabuccale. La modélisation du projet thérapeutique est faite ici grâce à l’interface Cerec, ce qui évite une étape de laboratoire pour les configurations les plus simples (fig. 38).

Cette nouvelle possibilité de jumelage des données radiologiques et de CAO n’est pas juste une fonction supplémentaire, c’est à notre sens un vrai bond en avant dans le diagnostic, l’analyse et le traitement implantaire.

Conclusion

La CFAO et l’outil numérique au sens large ont révolutionné la discipline implantaire depuis le diagnostic jusqu’à la réalisation des prothèses. Les évolutions dans ce domaine nous rapprochent chaque jour de la conception d’un patient virtuel. L’amélioration du diagnostic, tout comme l’établissement d’un projet thérapeutique global intégrant virtuellement l’ensemble des paramètres anatomiques, prothétiques, esthétiques et fonctionnels, sont de nature à nous confirmer que la numérisation de notre profession est un bienfait incontestable.

Installé à Marseille, le Docteur Patrice Margossian est Chirurgien dentiste spécialisé dans les implants dentaires, greffes osseuses, greffes de sinus et greffes de gencive.S. KOUBI, G. GÜREL, P. MARGOSSIAN, R. MASSIHI, H. TASSERY

ROS – SEPTEMBRE 2014, Rev Odont Stomat 2014; 41:00-00

STEFEN KOUBI.MCU PH, département d’odontologie conservatrice, Faculté Aix-Marseille. GALIP GÜREL. Professeur visiteur, Facultés Aix-Marseille et New York University, pratique privée Istanbul. PATRICE MARGOSSIAN. MCU PH, département de prothèse fixée, Faculté Aix-Marseille. RICHARD MASSIHI. Pratique privée, Paris. HERVÉ TASSERY. PU-PH, département

département d’odontologie conservatrice, Faculté Aix-Marseille.

RÉSUMÉ

Le traitement de l’usure dentaire en général et de l’érosion en particulier est devenu un sujet d’actualité depuis une dizaine d’années. Afin de limiter la destruction des tissus résiduels lors des techniques restauratrices, différentes techniques peu invasives ont vu le jour. L’objectif de cet article est, après avoir présenté certains concepts novateurs, de proposer un protocole de restauration particulier grâce auquel les épaisseurs des préparations sont guidées par des masques (mock-up) issus d’un projet alliant fonction et esthétique. Bien que révolutionnaire d’un point de vue conceptuel, il est indispensable d’appliquer à cette technique une méthodologie stricte afin d’optimiser le pronostic de ce type de traitement.

INTRODUCTION

Le traitement de l’usure dentaire en général et de l’érosion en particulier est devenu un sujet d’actualité depuis une dizaine d’années. Bien que la prévalence des lésions n’ait cessé d’augmenter, les traitements ne sont toujours pas parfaitement codifiés, ce qui rend parfois leurs pronostics aléatoires. Les gouttières occlusales de protection et les composites de « dépannages » occupent en effet encore une place non négligeable dans l’arsenal thérapeutique des praticiens, de même que les restaurations périphériques souvent mutilantes. Ces dernières années viennent cependant de voir l’avènement de techniques économes en tissus dentaires, grâce aux progrès du collage. Celles-ci présentent un important avantage sur le plan biologique, car les dents sont très peu, voire pas du tout, préparées.

L’objectif de cet article est, après avoir présenté certains concepts novateurs, de proposer un protocole de restauration particulier grâce auquel les épaisseurs des préparations sont guidées par desmasques (mockup) issus d’un projet alliant fonction et esthétique.

I. USURE ET ÉROSION : UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

L’usure dentaire est indépendante du métabolisme microbien. Elle désigne toute altération des tissus durs de la dent liée à une lésion non carieuse. Elle entraîne un épaississement des bords libres des incisives et un aplatissement des dents cuspidées. Toutes ces modifications morphologiques rendent les dents plus massives et plus courtes.

Lorsqu’elle devient anormalement importante, l’usure altère la fonction et l’esthétique. Les pertes initiales de fragments dentaires entraînent alors des modifications morphologiques, des troubles fonctionnels et sensoriels (hypersensibilité), des rétentions alimentaires au niveau des zones cervicales et au niveau interdentaire, suite à l’effondrement des crêtes marginales. Tout praticien doit savoir dépister ces altérations structurelles, mais surtout il doit savoir identifier leurs étiologies afin de freiner leur développement, d’éviter les récidives et d’améliorer le pronostic des traitements envisagés. Le diagnostic différentiel des différentes altérations des tissus dentaires doit de plus être clairement établi avant d’entreprendre tout traitement restaurateur.

L’usure érosive (attaque acide) est actuellement l’une des préoccupations majeures de la santé publique, en particulier chez les jeunes individus, souvent « surconsommateurs » de sodas et/ou parfois souffrant de troubles du comportement alimentaire (TCA) ou d’un bruxisme, de l’éveil et/ou du sommeil. Bien que largement relayée par la presse scientifique et par les médias, cette problématique n’est pas toujours connue par les odontologistes qui proposent souvent des solutions de « façade » qui ne prennent que rarement en compte les causes profondes du phénomène. Elles sont le plus souvent délabrantes, alors qu’elles devraient être le moins invasives possible [Lussi et Jaegi, 2012].

II. TRAITEMENT DES LÉSIONS ÉROSIVES AVANCÉES : ACTUALISATION DES CONCEPTS

Jusqu’à il y a encore quelques années, les patients qui présentaient une usure érosive importante « bénéficiaient » de traitements d’urgence (gouttières occlusales, petites restaurations en composite) ou de solutions très mutilantes (restaurations périphériques en vue de recréer l’esthétique et la fonction, avec le risque à court et moyen terme d’assister à des fractures des matériaux cosmétiques ou de la dent elle-même).

Cette approche est actuellement révolue, puisqu’il est recommandé de reporter le plus tard possible les traitements invasifs afin d’éviter d’entamer le capital tissulaire des dents, que le patient soit jeune ou âgé. À cet effet, depuis la fin des années 2000, de nouvelles perspectives ont vu le jour, ce qui a significativement modifié l’approche « classique », peu conservatrice, des lésions érosives [Vailati et coll., 2008a, b, c ; Spreafico, 2010 ; Dietschi et Argente, 2011 ; Fradeani et coll., 2012].

Plusieurs classifications ont ainsi été proposées, mais la plus pertinente est celle qui permet d’adapter la nature et la forme des restaurations à la perte tissulaire observée. Cette dernière, nommée ACE (Anterior Classification of Erosion) par Vailati et Belser [2010], est un véritable outil clinique qui permet au praticien de corréler le niveau de destruction tissulaire (important, moyen ou faible) à un certain type de restauration. Le traitement est innovant, il devient prévisible et reproductible. Il fait appel aux dernières avancées dans le domaine de l’adhésion et des biomatériaux (procédé de fabrication CAD CAM, à base de bloc de céramique ou de composite, céramique pressée, etc.), ce qui permet d’optimiser les performances mécaniques et esthétiques des restaurations.

En effet, selon Magne et Belser [2003], l’avènement de la dentisterie adhésive a profondément bouleversé le mode de pensée du praticien : « La dent et la préservation tissulaire deviennent le centre de nos préoccupations en lieu et place de la nécessité d’adapter celles-ci au cahier des charges des matériaux. La biologie devient enfin le pilier essentiel de cette nouvelle ère. »

III. TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE

La technique en trois temps ou « Three-step technique » [Vailati et coll., 2008a, b, c] est probablement la technique de restauration des lésions érosives la plus emblématique, en raison de sa systématisation. Comme toujours, il est important de se demander si ce qui semble idéal et simple sur le plan théorique l’est également sur le plan pratique, à savoir réalisable par le plus grand nombre de praticiens. Le but de ce travail, qui s’appuie sur cette technique, est de proposer une simplification des procédures, afin de faciliter sa mise en application.

PRINCIPES DE LA « THREE-STEP TECHNIQUE »

Cette technique repose sur trois grandes étapes :

Étape 1. Reconstruction de l’anatomie occlusale perturbée afin de rétablir la nouvelle dimension verticale d’occlusion (DVO) et l’esthétique. Une maquette, ou mock-up, permet à cet effet de matérialiser la reconstruction finale. La validation du projet (intégration esthétique et fonctionnelle) peut prendre 1 à 6 semaines. Les restaurations d’usage sont ensuite réalisées au cours de la séquence suivante.

Étape 2. Reconstruction des secteurs postérieurs, d’abord au maxillaire puis à la mandibule, à l’aide de gouttières utilisées directement en bouche, garnies de composite utilisé en méthode directe, afin de faciliter la création d’un nouveau guidage antérieur. Au niveau des dents antérieures, des facettes palatines en composite et/ou en céramique sont réalisées en technique indirecte.

Étape 3. Restauration de l’esthétique antérieure par restaurations partielles vestibulaires collées en céramique, une fois la nouvelle occlusion établie (calages postérieur et antérieur).

DÉTERMINATION DE LA NOUVELLE DVO

Dans la plupart des cas, une augmentation de la DVO est réalisée afin de reconstruire sur une épaisseur adéquate la morphologie occlusale et afin d’éviter une mutilation excessive des tissus dentaires. La raison esthétique de cette augmentation n’est que peu souvent retenue. En effet, chez la majorité des patients présentant une usure marquée, il est rare de noter une dysharmonie faciale, car les égressions dentaires et alvéolaires compensent le plus souvent l’usure.

Chez les patients qui présentent une perte de la DVO en raison d’un bruxisme de l’éveil et/ou du sommeil sévère, l’usure des dents peut ne concerner que certains secteurs, mais les décisions thérapeutiques doivent toutes inclure la reconstruction coronaire de l’ensemble des dents. Aucune approche segmentaire n’est en effet acceptable [Molina et coll., 2003]. Cette nouvelle DVO est établie directement en bouche demanière empirique à l’aide d’un JIG en résine placé entre les arcades au niveau antérieur, ce qui permet de créer les conditions de reconstruction des dents postérieures en créant un espace interocclusal suffisant. Notons que la reconstitution des secteurs postérieurs par technique directe demeure une étape difficile du traitement.

APPROCHE SIMPLIFIÉE

L’objectif principal de cet article est de proposer une simplification de la « Three-step technique », en faisant appel à des outils pédagogiques éprouvés, tout en gardant ses lignes directrices. Une fois le wax-up réalisé au laboratoire, plusieurs questions se posent :

– comment le transférer de manière fiable dans la cavité buccale ?

– comment connaître la profondeur idéale des préparations dans les régions postérieures ?

– quelle forme doit-on donner aux préparations ?

Pour répondre à ces trois questions et pour présenter notre nouvelle approche thérapeutique, nous nous appuierons sur un cas clinique.

IV. APPLICATION CLINIQUE

A. PRÉSENTATION DU CAS

Une patiente de 25 ans se présente à la consultation pour un problème fonctionnel (« Mes dents me font mal au chaud et au froid ») et esthétique (« Mes dents sont jaunes et je suis insatisfaite de mon sourire ») (fig. 1 et 2). Elle est également consciente que ses dents s’usent par grincement, la nuit et le jour. Des antécédents d’anorexie-boulimie sont également mis en évidence lors de l’anamnèse. Elle ne veut pas que l’on prépare ses dents, ou très peu, et elle refuse de recourir à des couronnes exigeant des préparations coronaires périphériques mutilantes.

L’examen clinique révèle une usure peu marquée sur la face vestibulaire des dents antérieures, avec une abrasion des bords libres du bloc incisivocanin maxillaire supérieur et inférieur à l’origine de ses doléances esthétiques (fig. 3). Les faces palatines et linguales montrent des plages érosives importantes, avec des destructions importantes de l’émail palatin. Les faces occlusales des dents postérieures sont également usées, avec des plages dentinaires apparentes (fig. 4). L’émail est totalement absent au niveau de certaines zones, mais l’intégrité structurelle des dents postérieures demeure cependant correcte (fig. 5).

L’examen occlusal en positions statique et dynamique montre une fonction canine et une propulsion normale. La ligne du sourire ne révèle pas d’anomalie particulière.

B. PROPOSITION DE TRAITEMENT

Restauration de l’arcade maxillaire supérieure et inférieure en recréant une anatomie palatine et occlusale idéale ; celle-ci sera permise grâce à une légère augmentation de la DVO afin de créer les conditions spatiales nécessaires à la restauration de la morphologie palatine antérieure. Cette proposition a été acceptée et validée.

C. TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE

– Prévisualisation et validation par le patient [Gürel et Bichacho, 2006 ; Magne et Belser, 2004 ; Magne et Magne, 2008].

Préalablement à tout diagnostic et à toute proposition thérapeutique, un enregistrement de la position du maxillaire par rapport au visage est réalisé afin de pouvoir disposer sur le modèle de travail initial sur lequel le wax-up va être réalisé, des deux repères esthétiques les plus importants du visage que sont la ligne bipupillaire et l’axe médian du visage. Pour cela, un dispositif récemment commercialisé, le Ditramax®, est utilisé [Margossian et coll., 2010, 2011]. Avec cet outil, les possibilités d’erreurs lors de la construction de la nouvelle ligne du sourire sont quasiment nulles.

Des empreintes à l’alginate sont ensuite réalisées afin de procéder à la réalisation d’un wax-up destiné à recréer l’anatomie idéale des dents postérieures et la morphologie idéale des dents antérieures (fig. 6).

Des cales en résine composite sont alors réalisées dans la bouche de la patiente, de chaque côté, au niveau des zones postérieures, afin de permettre d’évaluer successivement la hauteur disponible lors des préparations. Une autre approche consiste à reconstruire à main levée l’anatomie palatine perdue à l’aide de composite afin d’enregistrer l’ensemble de l’occlusion à partir de cette butée d’enfoncement que représente la nouvelle face palatine. Une fois ces butées occlusales réalisées, il est important de procéder à l’enregistrement de cette nouvelle DVO créée pour le rétablissement d’une morphologie naturelle à l’aide d’un silicone d’enregistrement. Celui-ci sera précieux pour le positionnement des deux arcades sur l’articulateur en vue de la réalisation des wax-up maxillaire et mandibulaire dans le nouvel espace occlusal recréé. Il est à noter que le wax-up réalisé par le technicien est fondamental, car il détermine toutes les étapes des futures restaurations, tant postérieures qu’antérieures.

– Mock-up indirect

Une clé en silicone est réalisée au cabinet à partir du wax-up. Elle doit être la plus enveloppante possible et s’appuyer sur les rebords alvéolaires et le palais afin de disposer d’une butée d’enfoncement lors de son insertion en bouche ; si l’on ne prend pas garde à l’obtention de cette stabilité, il demeure difficile pour le praticien d’exercer la pression nécessaire sur la clé, ce qui peut aboutir soit à son écrasement contre les dents existantes, soit à un espace trop important entre les deux. La clé en silicone est remplie à l’aide d’une résine injectable Bis-GMA chémopolymérisable (Luxatemp Star®-DMG), afin d’utiliser les avantages esthétiques de ce matériau, mais également de profiter de sa facilité d’utilisation (fig. 7).

Des meulages sélectifs sont souvent réalisés sur le masque (mock-up) obtenu après le retrait de la clé, afin d’obtenir l’occlusion la plus stable possible, et ce bien qu’un wax-up et qu’un montage en articulateur aient préalablement été réalisés. Ces réglages requièrent l’attention du praticien durant quelques minutes mais ils sont essentiels pour la suite du traitement (fig. 8).

Une autre difficulté inhérente à ce type de réhabilitation demeure la stabilisation des mock-up en résine pendant la phase de test qui peut durer plusieurs semaines. Le caractère parafonctionnel de cette patiente associé à l’absence de préparation des dents accroît de façon exponentielle la difficulté de maintenir en place ces dispositifs.

Dans les secteurs postérieurs, il est donc proposé de solidariser les secteurs molaires et prémolaires pour une meilleure stabilisation (fig. 9). C’est pourquoi un mordançage et l’application d’un adhésif sur les faces occlusales sont réalisés afin d’optimiser la rétention du mock-up postérieur.

De plus, la clé en silicone servant à réaliser le mock-up doit être réalisée à l’aide d’un silicone lourd, puis d’un silicone light (wash technique) sur le wax-up afin d’améliorer la précision de l’anatomie et l’élimination des excès au niveau cervical. Le mock-up ainsi réalisé est d’une précision remarquable. L’intégration esthétique et fonctionnelle est validée par la patiente (fig. 10).